Herzlich willkommen auf der Informationsseite der Universität Ulm zur Studie „HoPE“ am Standort Ulm. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Inhalt und Ablauf der Studie, unseren Forschungsinteressen und Schwerpunkten sowie relevante Informationen für all diejenigen die gerne teilnehmen möchten. Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch unter der Nummer 0731/50-26589 oder per E-Mail unter hope(at)uni-ulm.de.

HoPE wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 2,7 Millionen Euro gefördert.

Projektleitung und Team in Ulm

Projektleitung

Prof. Dr. Iris-Tatjana Kolassa

Projektkoordination

Dr. rer. nat. Melissa Hitzler

Laborleitung

Dr. Matthias Mack

Team

M.Sc. Madeleine Held

Worum geht es bei HoPE?

Die HoPE-Studie („Ein ganzheitlicher und systembiologischer Ansatz zum Verständnis der biomolekularen Pathomechanismen der Endometriose“) ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das einen ganzheitlichen Forschungs-Ansatz in der Erforschung der Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung von Endometriose verfolgt. Um dieses Ziel zu erreichen haben sich Expertinnen und Experten aus verschieden Fachrichtungen zu einem Verbund zusammengeschlossen. Unter der Leitung von Professorin Iris-Tatjana Kolassa (Universität Ulm) erforschen renommierte Endometriose-Expertinnen am Endometriosezentrum der Charité in Berlin sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Jena, des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig und der Immundiagnostik-AG Bensheim die komplexe Pathophysiologie der Endometriose.

Die Studie untersucht die Wechselwirkungen zwischen Ernährung, Immunsystem, Immunmetabolismus, Darmmikrobiom, Psyche und psychischen Stressoren sowie ihren Einfluss auf Entzündungen und hormonelle Prozesse. Besonderes Augenmerk gilt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dem Ernährungsstatus und dem Darmbakterienprofil – Aspekte, die in der bisherigen klinischen Praxis oft vernachlässigt wurden. Ziel ist es, auf Basis dieser Erkenntnisse erstmals Endometriose-spezifische Ernährungsprogramme zu entwickeln und zu testen.

Der Standort Ulm konzentriert sich auf die psychologischen und biopsychologischen Aspekte der Erkrankung. Untersucht wird, wie Endometriose die Psyche, körperliche Entzündungsprozesse und die Mitochondrienaktivität – also die Energieproduktion in Immunzellen – beeinflusst. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis der Krankheitsmechanismen zu erlangen und neue Perspektiven für innovative Behandlungsansätze zu eröffnen.

Was ist Endometriose?

Endometriose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Diese Läsionen können sich an verschiedenen Stellen im Körper ansiedeln – häufig im Beckenbereich, aber auch an Organen wie Darm, Blase oder sogar der Lunge. Sie ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung.

Viele betroffene Frauen leiden unter starken Schmerzen, Unfruchtbarkeit, zyklischen Verdauungsproblemen, Nahrungsmittelintoleranzen, chronischer Müdigkeit und seelischer Belastung – verstärkt durch die oft unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten. Die Symptome schränken den Alltag der Betroffenen oft massiv ein und verursachen einen hohen Leidensdruck. Besonders gravierend: Endometriose ist eine der häufigsten Ursachen für eingeschränkte Fruchtbarkeit – bei 40–50 % der Frauen mit ungewollter Kinderlosigkeit liegt die Erkrankung zugrunde.

Abbildung 1: Symptomspektrum der Endometriose

Trotz der hohen Zahl betroffener Frauen weltweit – Schätzungen zufolge leiden 8-15% aller Mädchen und Frauen an Endometriose - bleibt die Erkrankung oft schwer zu diagnostizieren. Das liegt vor allem an ihrer vielseitigen und unspezifischen Symptomatik, weshalb sie auch als „Chamäleon der Gynäkologie“ bezeichnet wird. Infolgedessen bleibt Endometriose häufig über Jahre unentdeckt – im Durchschnitt vergehen etwa siebeneinhalb Jahre vom Auftreten der ersten Symptome bis zu Diagnosestellung.

Was ist das Ziel von HoPE?

Die HoPE-Studie verfolgt das Ziel, Patientinnen mit Endometriose umfassend zu charakterisieren und mit gesunden Kontrollprobandinnen zu vergleichen. Im Mittelpunkt steht die Wechselwirkung verschiedener Faktoren wie Ernährung und Nährstoffstatus, Inflammation, Mitochondrienfunktion, Darmmikrobiom und Östrobolom (Darmbakterien, die Östrogene verarbeiten) sowie psychischer Belastung, darunter Depressionen, Ängste, Traumata und Fatigue.

Ein zentrales Ziel ist die Entwicklung personalisierter Ernährungskonzepte. Durch die Analyse von Ernährungsprotokollen, Nährstoffstatuswerten und Unverträglichkeiten sollen Patientinnen mit ähnlichen Mustern in Gruppen (Cluster) eingeteilt werden. Für diese Gruppen werden gezielte Ernährungsprogramme entwickelt und in einer Folgestudie auf ihre Wirksamkeit hin überprüft.

Langfristig könnte die HoPE-Studie neue Behandlungsstandards etablieren und damit die Lebensqualität vieler Betroffener nachhaltig verbessern.

Wie läuft die Studie ab?

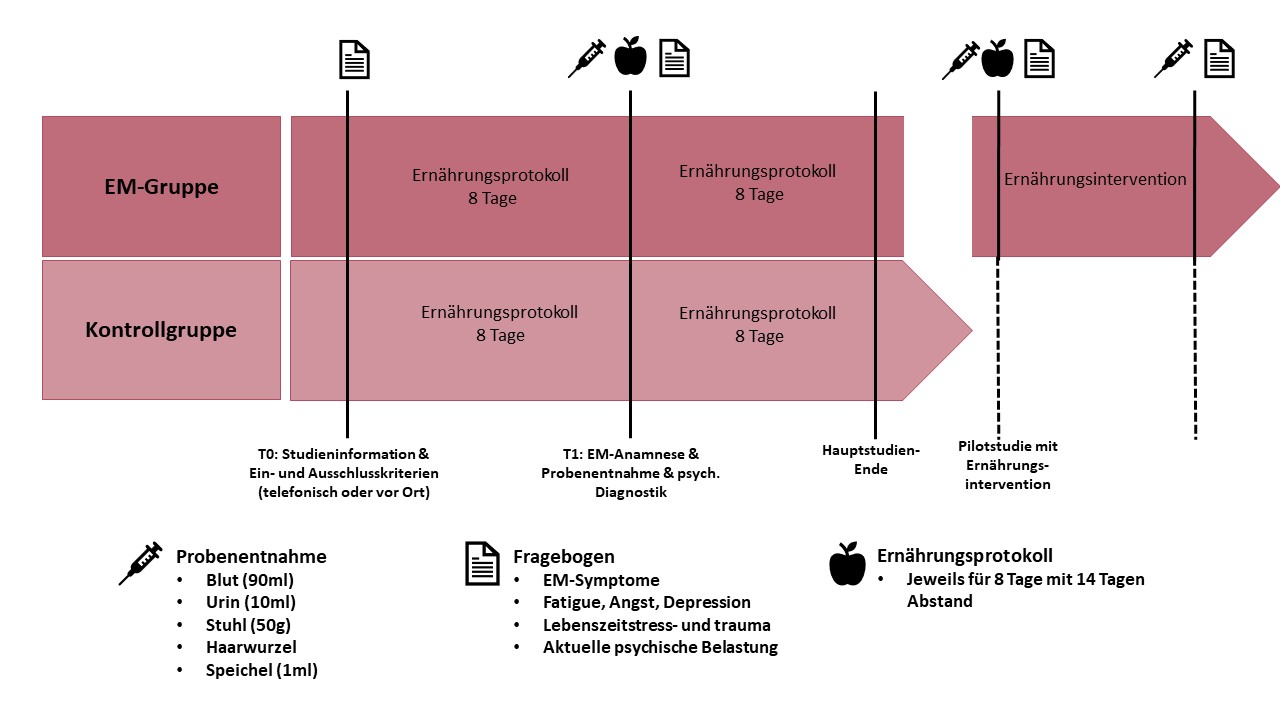

Die Teilnahme an der Studie umfasst 1-2 Termine. Nach einem telefonischen Screening laden wir Sie in das Labor für Klinische und Biologische Psychologie der Universität Ulm ein. Dort wird erfahrenes medizinisches Personal Blut-, Speichel- und Haarproben entnehmen, ebenfalls bitten wir Sie um eine Urin- und Stuhlprobe, so wie Sie das auch von einem Arztbesuch kennen. Zusätzlich bitten wir Sie, Fragebögen zu Symptomen der Endometriose, Ihrem psychischen Befinden sowie Ihrer Ernährung auszufüllen. Darüber hinaus werden Sie gebeten, über einen Zeitraum von insgesamt 8 Tage ein Ernährungsprotokoll führen.

Abbildung 2: Studienplan der Ablauf der Studie für beide Gruppen darstellt.

Wenn Sie zur Endometriose-Gruppe gehören, könnten wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren, um Ihnen die Teilnahme an einem Pilotprojekt anzubieten. Dabei entwickeln wir ein personalisiertes Ernährungskonzept, basierend auf Ihren individuellen Daten zu Nahrungsmittelintoleranzen und Nährstoffmängeln. Sie werden gebeten, dieses Konzept über einen Zeitraum von vier Monaten zu testen. Vor und nach der Intervention erfassen wir Ihren Endometriose- und Gesundheitsstatus erneut – anhand von Fragebögen sowie durch die Entnahme von Proben –, um die Wirksamkeit der Behandlung zu überprüfen.

Wer kann teilnehmen?

Personen mit Endometriose

Wenn Sie an einer Teilnahme an unserer Studie interessiert sind, melden Sie sich gerne, wenn folgende Kriterien auf Sie zutreffen:

- Sie haben eine gesicherte Endometriose-Diagnose.

- Sie sind zwischen 18 und 52 Jahre alt und nicht in der Menopause.

- Sie wohnen in Berlin oder Umgebung (alternativ können Sie Termine am Studienzentrum der Universität Ulm wahrnehmen; bitte wenden Sie sich hierfür an die oben genannten Kontaktpersonen).

- Sie sind aktuell nicht schwanger.

- Sie haben keine aktuelle oder frühere Krebserkrankung.

- Sie haben keine Diagnose von Hepatitis oder AIDS.

Teilnahme als Kontrollperson

Wenn Sie als gesunde Kontrollperson an unserer Studie teilnehmen möchten, melden Sie sich gerne, wenn folgende Kriterien auf Sie zutreffen:

- Sie haben keine Diagnose oder Verdachtsdiagnose auf Endometriose.

- Sie sind zwischen 18 und 52 Jahre alt und nicht in der Menopause.

- Sie wohnen in Berlin oder Umgebung (alternativ können Sie Termine am Studienzentrum der Universität Ulm wahrnehmen; bitte wenden Sie sich hierfür an die oben genannten Kontaktpersonen).

- Sie sind aktuell nicht schwanger.

- Sie haben keine aktuelle oder frühere Krebserkrankung.

- Sie haben keine Diagnose von Hepatitis oder AIDS.

- Sie hatten in den letzten 3 Jahren keine psychische Störung.

Kontakt

Wenn Sie an einer Studienteilnahme am Standort Berlin interessiert sind oder Fragen dazu haben, können Sie uns gerne telefonisch erreichen unter der Nummer 030/450 664289 bzw. +49 030- 450616417 oder per E-Mail unter hope-endometriose(at)charite.de .

Wenn Sie an einer Teilnahme an unserer Studie in Ulm interessiert sind oder Fragen dazu haben, können Sie uns gerne telefonisch erreichen unter der Nummer 0731/50-26589 oder per E-Mail unter hope(at)uni-ulm.de .

Projektleitung und Team an der Charité Berlin

Projektleitung

Prof. Dr. Sylvia Mechsner

Projektkoordination und Laborleitung

Renata Voltolini Velho, PhD

Team

Dr. rer. nat. Barbora Knappe-Drzikova

Julia Freitag

Partner für die Mitgestaltung durch Patientinnen (Patientenpartizipation)

Endometriosevereinigung Deutschland e.V.