Klassifikation und Evolution in Wissenschaftsgeschichte, Biologie und Sprachwissenschaften

Teilprojekt zur Wissenschaftsgeschichte BMBF-Verbundprojekt (2009-2012)

Das Projekt strebt danach, in einem inter- und transdisziplinären Zugang Klassifikationsstrategien in der Medizingeschichte, Sprachwissenschaft und Biologie zu analysieren und zu einer verallgemeinerten Evolutionstheorie zu gelangen, die Netzwerkstrukturen betont und für alle drei Disziplinen Gültigkeit beansprucht.

Auf theoretischer Ebene sollen die historischen Wechselwirkungen zwischen Medizin, Natur- und Geisteswissenschaft untersucht werden, wobei die Vernetzung und gegenseitige Beeinflussung von Arbeiten zur Klassifikation und Evolution von Sprachen und biologischen Systemen im Vordergrund steht. Auf der Anwendungsebene soll der Versuch einer objektadäquaten Modellierung sprachwissenschaftlicher Phänomene mit biologischen Methoden unternommen werden. In diesem Zusammenhang sollen sowohl geisteswissenschaftliche als auch naturwissenschaftliche Zugänge und Methoden aus der Bioinformatik genutzt werden.

Im Ergebnis zielt das Projekt darauf ab, ähnliche Fragestellungen in den beteiligten Disziplinen von einer gemeinsamen Problemstellung ausgehend inter- sowie transdisziplinär und mit gegenseitigem Profit zu lösen.

Im Rahmen des wissenschaftshistorischen Teilprojektes beschäftigen wir uns insbesondere mit den folgenden Themenkomplexen:

Eine wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung der Ideen von Evolution und Klassifikation in Biologie und Linguistik

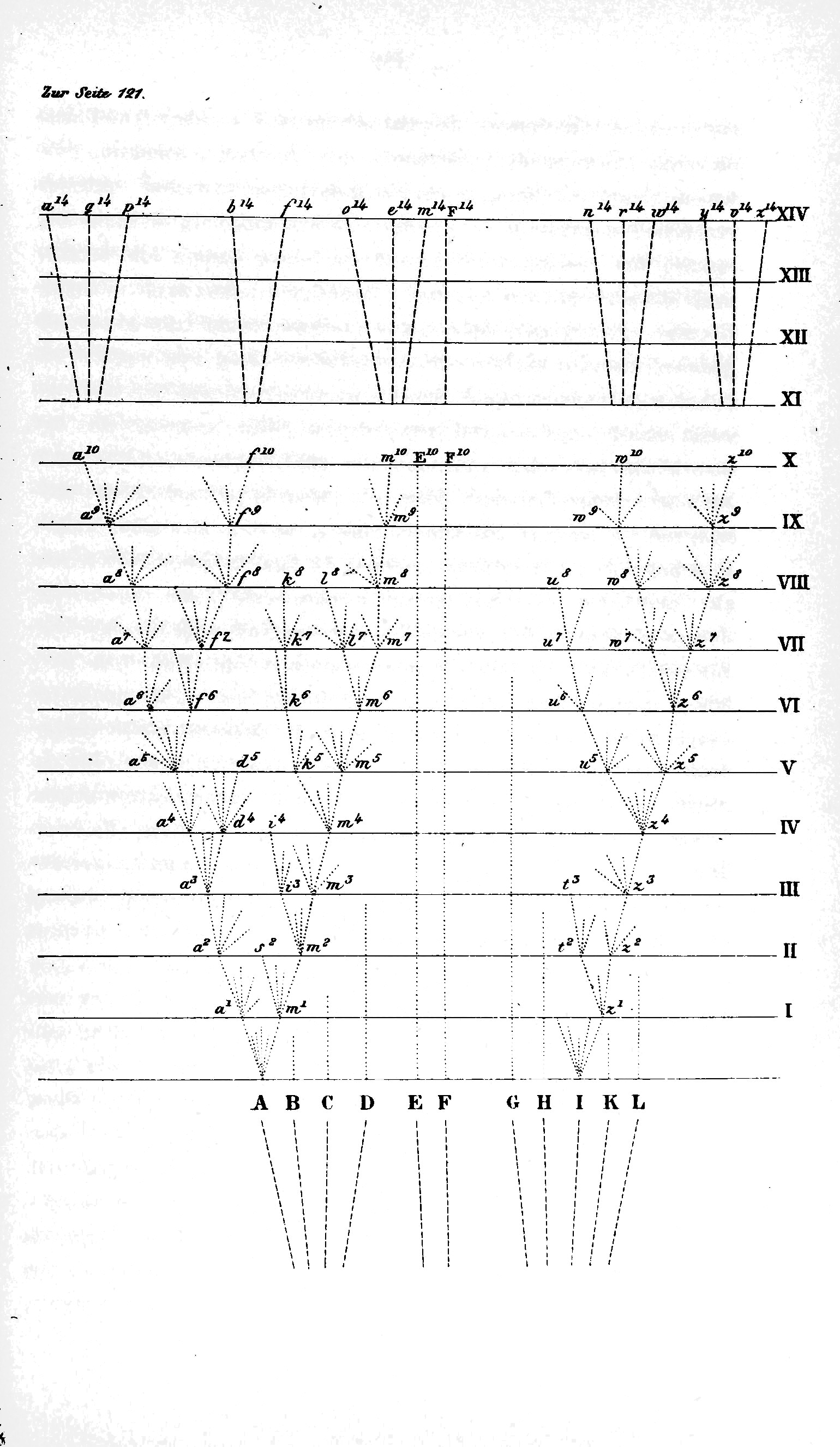

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte sich sowohl in der Biologie als auch in den Sprachwissenschaften der Gedanke einer regelhaften Entwicklung von Sprachen und Lebewesen aus Protoformen, die in einem Stammbaum-Modell dargestellt werden konnte: In der Biologie waren mit Linné (1735), Buffon (1749-1788), Cuvier (1798-1825) und Lamarck (1809) systematische Klassifikationen von Pflanzen und Tieren erstellt worden, Darwin (1859) erkannte die evolutionären Prinzipien, die hinter der Ausbildung dieser Artenvielfalt steckten. In den Sprachwissenschaften war mit Hilfe der historisch-vergleichenden Methode ein polyphyletisches Modell der Entstehung von Einzelsprachen aus einigen wenigen Protosprachen sowie eine Klassifikation von Sprachfamilien und deren Verzweigung in Untergruppen erstellt worden (vgl. Jones 1786, Bopp 1816, Rask 1818, Grimm 1819-1834, Schleicher 1853). Im wissenschaftshistorischen Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes „Evolution und Klassifikation in Biologie, Linguistik und Wissenschaftsgeschichte“ wird die disziplinübergreifende Vernetzung zwischen Natur- und Geisteswissen (Biologie, Medizin, Anthropologie, Ethnologie, Linguistik, Archäologie u.a.) nachgezeichnet, welche überhaupt erst zur allgemeinen Verbreitung und Akzeptanz des Stammbaum-Modells für die Entwicklung natürlicher Spezies (Darwin 1859), des Menschen (vgl. Haeckel 1874), menschlicher Einzelpopulationen (vgl. Leibniz 1917, Blumenbach 1775, Kant 1775, 1785), Sprachen (vgl. Gallet 1800, Schleicher 1853), Kulturen und Gesellschaften (vgl. Morgan 1877, Bastian 1860, Tylor 1871, Engels 1884, Marx 1867-94) führte. Die bereits im Aufkommen der neuzeitlichen Anthropologie (vgl. Hundt 1501, Cassmann 1594) angelegte Vernetzung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften fand in der Anwendung des Evolutionsgedankens auf den Menschen ihre Fortsetzung, z.B. in der engen intellektuellen und persönlichen Beziehung des Biologen Haeckel mit den Linguisten Schleicher und Bleek in den 1860er Jahren in Jena. Sie setzt sich im 20. Jahrhundert fort in Ansätzen der Soziobiologie und Humangenetik (vgl. Cavalli-Sforza 1988) und verdichtet sich besonders in der Idee der Ko-Evolution menschlicher Sprachen, Kulturen und „Rassen“ sowie in der regelmäßigen, wiederholten gegenseitigen Bezugnahme von hominider und humanider Anthropologie (vgl. Streck 2000).

Die Idee der auf den Menschen bezogenen Ko-Evolution

Die Idee der gemeinsamen, gleichgerichteten Evolution menschlicher Sprachen, Kulturen und „Rassen“ gründet in der romantischen Auffassung (vgl. Herder 1792, Fichte 1808) vom Volk als primordialer, feststehender Einheit mit gemeinsamer Abstammung, Sprache, Kultur, einheitliche Siedlungsgebiet und – möglichst – einheitlicher Religion. Diese Auffassung wurde durch die Gleich-setzung von Sprach- und Rassenzugehörigkeit (vgl. Schlegel 1808, Müller 1855, Le Bon 1894, Vacher Lapouge 1899) im 19. Jahrhundert weiter ausgeformt und zur Leit(d)linie kolonialistischer , rassistischer und nationalsozialistischer Politik im 19. und 20. Jahrhundert (vgl. Seligmann 1930, Günther 1934). Nach ihrer Diskreditierung nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr die Idee der Ko-Evolution mit der Entwicklung der Molekulargenetik seit den 1980er Jahren eine Renaissance in Gestalt der New Synthesis zwischen Humangenetik, Linguistik (vor allem den Ansätzen der linguistischen Macrophyla und der long range comparision – vgl. Greenberg 1987, Ruhlen 1987, 1994, Starostin 1984, 1989, 1991) und Archäologie (vgl. Renfrew 1987).

Das Netzwerk von hominider und humanider Anthropologie

Die hominide (biologische) Anthropologie und die kulturbezogene (humanide) Anthropologie mit ihren verschiedenen Spielarten der Völkerkunde, Ethnologie, Ethnographie und Sozialanthropologie entwickelten sich seit dem 18. Jahrhundert auseinander: einerseits mit der Etablierung der Naturgeschichte des Menschen (Buffon 1749-1788) und der Entwicklung der physischen Anthropologie zu einem Teil der Humanbiologie (vgl. Hoßfeld 2005, Schwidetzky 1992), andererseits mit der Entwicklung der Ethnologie im 19. Jahrhundert (Societé d’ethnologie 1839 in Frankreich, Bastian 1860, Frazer 1890, Tylor 1871, Boas 1888, 1896). Dessen ungeachtet blieben die wissenschaftlichen Querverbindungen zwischen den beiden Zweigen der Anthropologie weiter erhalten bzw. wurden immer wieder aufs Neue etabliert: Sei es 1869 durch die Gründung der Berliner Gesellschaft für Ethnologie, Archäologie und Urgeschichte durch den Arzt Rudolf Virchow sowie die Völkerkundler Adolf Bastian und Robert Hartmann, den seit Beginn des 20. Jahrhunderts vertretenen Four Field Approach der US-amerikanischen Anthropology, der physische Anthropologie, Kulturanthropologie, Linguistik und Archäologie zu einer Integrationswissenschaft zusammenfaßte, oder die typisch spezifisch Ausformung einer Kulturanthropologie durch E. Mühlmann (1936). Die intellektuellen, räumlichen, zeitlichen und persönlichen Querverbindungen zwischen den Schlüsselpersonen werden im Projekt einer eingehenden Untersuchung unterzogen.

Netzwerke als Alternativen zum Stammbaum-Modell

Die Attraktivität des Stammbaum-Modells und seine Verbreitung in Verbindung mit der Darwin’schen Evolutionstheorie ließen alternative bzw. komplementäre Vorstellungen zum Entwicklungsgedanken in der Biologie wie in der Linguistik in den Hintergrund treten. In der Biologie sind diese Alternativen in Gestalt der Theorie der Endosymbiose (Schimper 1883, Mereschkowski 1905) seit dem späten 19. Jahrhundert und in Gestalt der Theorie des horizontalen Gentransfers bei Prokaryoten (Margulis 1967, 1970) seit Mitte des 20. Jahrhunderts präsent. In der Linguistik wurden seit dem 18. Jahrhundert alternative Methoden zur Sprachklassifikation mit der Sprach- und Arealtypologie entwickelt (Schlegel 1808, W. v. Humboldt 1820, 1830, 1836) und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert das Theorem des Sprachbundes als Alternative zur Sprachfamilie aufgestellt (vgl. Trubetzkoy 1928/30). Auch innerhalb der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft regte sich Kritik an der Vorstellung einer rein vertikalen, genetischen Verwandtschaft zwischen Sprachen, dargebracht in der Wellentheorie von Schmidt (1872) oder der Annahme eines Sprachennetzes von Bonfante (1931). Innerhalb des Projektes wird sowohl diesen Netzwerkansätzen innerhalb der Biologie und Linguistik als auch den Netzwerken der an der Entwicklung des Evolutions- und des Netzwerksgedankens beteiligten Wissenschaftlern nachgespürt.

Publikationen

Kressing, F, Krischel, M (2016): Development and Degeneration: Classification and Evolution of Human Populations and Languages in the History of Anthropology. In: Mendoza Straffon, L (Hrsg.): Cultural Phylogenetics. Concepts and Applications in Archaeology. Dordrecht, Berlin, Heidelberg, 19-41.

Kressing, F, Krischel, M (2016): Development and Degeneration: Classification and Evolution of Human Populations and Languages in the History of Anthropology. In: Mendoza Straffon, L (Hrsg.): Cultural Phylogenetics. Concepts and Applications in Archaeology. Dordrecht, Berlin, Heidelberg, 19-41.

Kressing, F (2015) Lateral and Vertical Transfer in Biology, Linguistics and Anthropology: An Account of Widely Neglected Ideas in the Formation of Evolutionary Theory. Evolutionary Biology, online first, 24. Juni 2015, DOI 10.1007/s11692-015-9330-y.

Kressing F, Krischel M (2014): Netzwerke statt Stammbäume? - Lateraler Transfer in Evolutionstheorien von Sprachen, Arten und Kultur. In: Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie (Hrsg.): Ordnung - Organisation - Organismus. Beiträge zur 20. Jahrestagung der DGGTB. Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Band 18. Berlin: Verlag für Bildung und Wissenschaft (VWB), 1-14.

Kressing, F (2013): Mapping human biological and linguistic diversity - a bridge between sciences and humanities. In: Fangerau, H, Geisler, H, Halling, T, Martin, WF (Hrsg.): Classification and Evolution in Biology, Linguistics and the History of Science. Concepts - Methods - Visualization. Stuttgart: Steiner, 97-108.

Fangerau, H, Kressing, F, Krischel, M (2013): The "Global Phylogeny" and its Historical Legacy - A Critical Review of a Unified Theory of Human Biological and Linguistic Co-Evolution. Medicine Studies, Februar – online DOI 10.1007/s12376_013_0081-8.

Kressing, F (2012): Screening indigenous peoples’ genes - the end of racism or postmodern bio-imperialism? In: Berthier S, Tolazzi S, Whittick S (Hrsg.) Biomapping Indigenous Peoples. Towards an Understandingof the Issues. Cross Cultures 151 – Readings in Post/Colonial Literatures and Cultures in English. Amsterdam, New York: Rodopi, 117–136.

Fangerau, H, Kressing, F, Krischel, M (2011): Netzwerke statt Stammbäume in der Wissenschaft? Die Entwicklung der evolutionären Theorie als wechselseitiger Transfer zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. In: Krischel, M, Keul, H-K (Hrsg.), Deszendenztheorie und Darwinismus in den Wissenschaften vom Menschen. Stuttgart, 107–121.

Krischel, M, Kressing, F, Fangerau, H (2009): Computergestützte Analyse in Biologie, Sprach- und Geschichtswissenschaft. In: Hegering, H-G; Lehmann, A, Ohlbach H-J; Scheideler, C (Hrsg.): Informatik 2009 – Im Focus das Leben. Beiträge der 38. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V., 582–594.

Kressing, F, Krischel, M, Fangerau, H (2009): Evolution in Biologie, Linguistik und Wissenschaftsgeschichte. Spannende Fragen zu Stammbaum-Modellen und Sprachenvielfalt. Uni Ulm Intern 298, 30–31.

Kressing, F (1994): Das 'Human Genome Diversity Project' – Rassismus im neuen Gewand oder erkenntnistheoretische Grundlagenforschung zum Wohle der Menschheit? In: Institut für Ökologie udn Aktionsethnologie (Hrsg.): INFOE-Magazin, Mönchengladbach, Wuppertal 1, 16–21.

Vortrag

Lateral and Vertical Transfer in Biology, Linguistics and Anthropology - An Account of Widely Neglected Ideas in the Formation of Evolutionary Patters - Horizontal and Vertical Transmission and Micro- and Macroevolutionary Patterns of Biological and Sociocultural Evolution vom 27.05.2013 in Lissabon auf YouTube verfügbar.